Maslow e la piramide dei bisogni. Interpretare e trasformare i livelli di bisogno umano in leve per una cultura della sicurezza evoluta. A cura di Veronica Bonanomi.

È sicuramente importante riuscire a conoscere i modelli e gli studi che ci permettono di comprendere la genesi e gli obiettivi del comportamento umano, anche in relazione all’adozione o meno di comportamenti sicuri in ambito lavorativo.

Per questo motivo pubblichiamo un contributo ricevuto da Veronica Bonanomi (RSPP, HSE, formatrice e consulente di strategia organizzativa) dal titolo “Maslow oggi: perché il modello dei bisogni resta centrale nella prevenzione, se ben compreso”. Un contributo che, partendo dalla piramide dei bisogni di Maslow, vuole, come indicato nel sottotitolo, interpretare e trasformare i livelli di bisogno umano in leve per una cultura della sicurezza evoluta.

Maslow oggi: perché il modello dei bisogni resta centrale nella prevenzione, se ben compreso

1.Premessa

2. La piramide di Maslow: struttura e logica del modello

3. Il bisogno di sicurezza nella pratica HSE

4. Maslow, 80 anni dopo: che senso ha oggi parlare di bisogni? Mettere alla prova la piramide nel XXI secolo

5. Conclusioni: Oltre la piramide, una proposta per il mondo HSE

6. Riferimenti bibliografici e fonti visive

A ottant’anni dalla sua formulazione, la piramide dei bisogni di Maslow continua a essere uno strumento familiare nel mondo della formazione e del management. Ma è ancora valido per interpretare la motivazione nei contesti organizzativi, in particolare in ambito HSE?

Questo articolo propone una rilettura critica e attualizzata del modello, evidenziandone punti di forza, limiti teorici e implicazioni operative. A partire dal bisogno di sicurezza – centrale nella gerarchia di Maslow e nella pratica della prevenzione – si esplorano le evoluzioni culturali, psicologiche e organizzative che impongono una visione più dinamica, sistemica e integrata della motivazione umana. L’obiettivo non è abbandonare Maslow, ma conoscerlo alla luce del XXI secolo e restituirlo alla complessità dei contesti attuali, dove la sicurezza non è solo assenza di rischio, ma condizione per la crescita, l’engagement e la sostenibilità delle persone nei luoghi di lavoro

1.Premessa

Questo contributo propone una riscoperta scientifica e operativa del modello di Maslow, con particolare attenzione al concetto di sicurezza come bisogno trasversale e come condizione sistemica, ben oltre la sola prevenzione degli infortuni.

Il modello, ancora oggi largamente utilizzato in ambito manageriale e formativo, offre spunti preziosi per rileggere il comportamento umano nei luoghi di lavoro e comprendere quali condizioni ne influenzino l’orientamento alla protezione, alla partecipazione e alla responsabilità individuale.

Nella parte finale, verranno presi in esame altri modelli teorici e prospettive evolutive, utili a collocare la teoria di Maslow all’interno di una cornice più ampia e aggiornata, coerente con le trasformazioni culturali e organizzative degli ultimi decenni, illustrando perché oggi sia necessario conoscerla in profondità, dalla sua origine storica fino alle principali teorie alternative e complementari, come quelle di Alderfer, Max-Neefe Deci & Ryan.

Chi era Abram Maslow

Abraham Maslow è stato uno psicologo americano nato nel 1908 e morto nel 1970. È conosciuto soprattutto per aver formulato la teoria della gerarchia dei bisogni umani, oggi nota anche come piramide di Maslow.

Nel corso della sua carriera accademica, Maslow ha lavorato in diverse istituzioni, tra cui la Columbia University e la Brandeis University, contribuendo in modo significativo alla nascita e allo sviluppo della psicologia umanistica.

Questo approccio, contrapposto alla visione clinica basata sul disagio e sul deficit, pone l’accento sulle potenzialità umane, sulla crescita personale e sul desiderio innato di autorealizzazione. È in questo contesto che si inserisce il suo contributo più famoso: una teoria della motivazione che struttura i bisogni umani in una progressione gerarchica.

La sua ricerca sulla gerarchia dei bisogni umani è diventata una delle teorie più influenti nel campo della psicologia, e la piramide di Maslow è ancora ampiamente utilizzata per comprendere i motivatori umani e per informare la pratica in campi come la gestione aziendale, l’istruzione e lo sviluppo personale.

La proposta – pubblicata nel 1943 nell’articolo A Theory of Human Motivation, apparsa sulla rivista Psychological Review – ha avuto una vasta diffusione ed è tuttora utilizzata in ambiti molto diversi: dalla psicologia clinica alla formazione, dalla gestione delle risorse umane allo sviluppo organizzativo. La sua attualità nel campo della prevenzione e sicurezza deriva proprio da questa capacità di leggere il comportamento umano alla luce dei bisogni sottostanti.

“Human needs arrange themselves in hierarchies of pre-potency. That is to say, the appearance of one need usually rests on the prior satisfaction of another, more pre-potent need.” — Abraham H. Maslow, “A Theory of Human Mo0va0on”, Psychological Review, Vol. 50(4), 1943, p. 370.

“I bisogni umani si organizzano in gerarchie di prepotenza. In altre parole, la comparsa di un bisogno si basa generalmente sulla soddisfazione preventiva di un altro bisogno, più prepotente.” — Traduzione a cura dell’autrice

2. La piramide di Maslow: struttura e logica del modello

Il modello proposto da Maslow organizza i bisogni umani in una struttura gerarchica composta da cinque livelli, ciascuno rappresentante una diversa classe di motivazioni che guidano il comportamento individuale.

L’idea centrale è che le persone siano spinte ad agire per soddisfare bisogni progressivi: una volta soddisfatti quelli di base, emergono quelli di livello superiore.

Ecco i cinque livelli nella loro formulazione originale:

- Bisogni fisiologici – Rappresentano il livello più basso e includono le necessità vitali: cibo, acqua, sonno, respirazione, riproduzione. Senza il soddisfacimento di queste condizioni, la sopravvivenza è messa a rischio.

- Bisogni di sicurezza – Una volta garantita la sopravvivenza biologica, l’individuo ricerca sicurezza fisica, stabilità, protezione da pericoli, sicurezza economica e salute.

- Bisogni sociali (o di appartenenza) – Al terzo livello emergono i bisogni di interazione sociale, amore, amicizia, inclusione, senso di appartenenza a un gruppo, una famiglia, una comunità.

- Bisogni di stima – Quando le relazioni sociali sono solide, la persona tende a cercare rispetto, riconoscimento, autostima, status, valorizzazione personale.

- Bisogni di autorealizzazione – All’apice della piramide si colloca il desiderio di pieno sviluppo del proprio potenziale: creatività, autonomia, etica personale, ricerca del significato e realizzazione di sé.

Il cuore del modello risiede non solo nella categorizzazione dei bisogni, ma nella sequenzialità ipotizzata da Maslow: secondo l’autore, un bisogno superiore non diventa prioritario finché quelli inferiori non sono stati almeno parzialmente soddisfatti.

Un modo semplice per comprendere questa logica è pensare ai livelli di un videogioco: non puoi accedere al livello successivo se non hai completato il precedente. Solo quando il corpo è nutrito, protetto e inserito in un contesto stabile, si crea spazio per la relazione, la crescita e infine la piena espressione di sé.

3. Il bisogno di sicurezza nella pratica HSE

Proprio questa struttura sequenziale rende evidente quanto il bisogno di sicurezza rappresenti una condizione fondante per ogni ulteriore sviluppo personale e sociale.

Nel suo modello, il bisogno di sicurezza è collocato immediatamente dopo quello fisiologico, a costituire la prima base psicologica su cui costruire ogni forma di crescita.

Nel contesto della salute e sicurezza sul lavoro, questo non è solo un dettaglio teorico: è un passaggio cruciale per comprendere dove si genera il comportamento sicuro.

Se leggiamo questo modello con la chiave delle organizzazioni moderne pensiamo alle organizzazioni come aziende che soddisfano prima di tutto i bisogni quelli fisiologici, in psicologia anche detti igienici, quelli insomma che diamo tutti per scontato: lo stipendio, un organigramma funzionale di riferimento, un luogo in cui operare e strumenti con cui lavorare. Questi bisogni oggi sembrano soddisfatti, ma è proprio quando vengono meno che ne riscopriamo con forza la centralità – come se all’improvviso mancasse l’acqua o l’energia.

O più semplicemente: cosa succederebbe se, improvvisamente, lo stipendio non arrivasse alla fine o inizio del mese? La fattura alla scadenza pattuita? Quale stupore, senso di ingiustizia, rabbia e delusione? Questo perché in una società moderna, corretta e assoggettata alle regole diamo per scontato ormai che per il nostro lavoro verremo pagati.

Sulla questione come, quando e quanto lasciamo la riflessione ad altro approfondimento!

Tornando alla nostra piramide, al secondo livello, troviamo invece la safety: la sicurezza intesa come la sicurezza del body, quella protezione dell’integrità fisica, il concetto per il quale si va a lavorare alla mattina con la certezza di tornare a casa la sera sulle proprie gambe, e con tutte e due le mani!

Quello che trovo efficace oggi nelle organizzazioni è provocare riflessione con questa domanda: “Ma davvero oggi possiamo limitarci a questa definizione?”.

Davvero oggi possiamo pensare che la sicurezza delle persone si esaurisca in questo? Può un’organizzazione del ventunesimo secolo considerare la sicurezza solo come protezione dagli infortuni? Può ignorare ciò che accade quando una persona vive in un ambiente di lavoro dove mancano riconoscimento, fiducia, relazioni di qualità, possibilità di esprimersi, crescere, contribuire?

Può ritenersi “sicura” un’organizzazione che non si preoccupa dei livelli di conflitto e di stress o delle capacità di risolvere problemi, comunicare, negoziare, guidare gli altri e raggiungere i propri scopi, obiettivi e risultati?

La risposta è no.

È chiaro che il bisogno di sicurezza non si esaurisce nella sola protezione dell’integrità fisica: comprende anche la possibilità di vivere in un contesto affidabile, comprensibile, strutturato e, soprattutto, libero da ansia e paura.

Sono queste le dimensioni trasversali che rendono la sicurezza un bisogno complesso, che abbraccia la fisiologia, la psicologia, la cultura e la relazione.

Ecco perché Maslow scrive:

“Safety needs include: security; stability; dependency; protection; freedom from fear, from anxiety and chaos; need for structure, order, law, limits; strength in the protector.” — A.H.

Maslow, 1943

Parla di stabilità, protezione, ordine, legge, ma anche di assenza di paura, di fiducia in chi protegge., parla di una sicurezza che non è solo assenza di pericolo, ma presenza di fiducia, giustizia, ascolto e coerenza.

Non è solo questione di DPI o procedure.

Eppure quello che si può osservare oggi è come molte organizzazioni si concentrino su ciò che è misurabile e normato – dispositivi, procedure, audit – ma trascurino gli aspetti meno tangibili e molto più umani, come:

• la chiarezza delle regole e delle responsabilità;

• la coerenza tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto;

• il clima relazionale e comunicativo tra colleghi e tra ruoli diversi;

• la percezione di essere ascoltati e tutelati in caso di errore, difficoltà o segnalazione.

Tutto questo è sicurezza.

Tutto questo concorre alla percezione di sicurezza da parte delle persone.

Se si vuole davvero agire sul comportamento delle persone, non si può ignorare tutto ciò che concorre alla percezione soggettiva e relazionale della sicurezza nelle organizzazioni.

Leggere il bisogno di sicurezza attraverso la lente di Maslow consente di ampliare lo sguardo della prevenzione: non più solo come controllo del rischio, ma come creazione di un ambiente in cui le persone possano sentirsi protette, riconosciute e in equilibrio.

Partendo solo da qui può emergere l’attivazione autentica verso i livelli successivi della piramide. Solo su questa base, come ci ricorda la logica della piramide, può emergere l’attivazione autentica verso i livelli successivi: appartenenza, stima, autorealizzazione, portando le persone a sentirsi soddisfatte, proattive, realmente incluse – e quindi davvero al sicuro.

Solo da qui possono nascere comportamenti sicuri non per obbligo, ma per scelta.

4. Maslow, 80 anni dopo: che senso ha oggi parlare di bisogni? Mettere alla prova la piramide nel XXI secolo

La piramide di Maslow, formulata nel 1943, ha rappresentato per decenni un riferimento trasversale nei contesti educativi, organizzativi e manageriali.

Tuttavia, il tempo intercorso dalla sua pubblicazione, unito ai profondi mutamenti avvenuti nei contesti lavorativi, culturali e scientifici, ha portato numerosi studiosi a metterne in discussione l’adeguatezza rispetto alla complessità del presente.

Non tanto per un errore teorico, quanto per il fatto che le condizioni in cui viviamo e lavoriamo oggi sono radicalmente diverse da quelle che facevano da sfondo alla teoria originaria.

A distanza di ottant’anni dalla sua formulazione, la teoria di Maslow continua a essere citata, rappresentata graficamente, utilizzata come base esplicativa in contesti formativi, organizzativi e motivazionali.

È vero: il successo della piramide ha reso il modello intuitivo e facilmente accessibile, ma questa stessa semplicità ha contribuito spesso a una sua applicazione superficiale, priva di riferimenti alle intenzioni originarie dell’autore e alle successive evoluzioni teoriche.

In primo luogo, il tempo trascorso impone una riflessione: il mondo del lavoro, della famiglia, delle relazioni e persino la concezione di “bisogno” si sono trasformati radicalmente rispetto agli anni ’40. Parlare di sicurezza oggi significa fare i conti con nuovi rischi, nuove aspettative, nuove forme di vulnerabilità, tanto fisiche quanto psicosociali. I bisogni non sono più (solo) stabili, prevedibili, universali. Sono ibridi, mutevoli, influenzati da contesti diversi e stratificati.

In secondo luogo, la cultura del XXI secolo ha spostato il focus dal bisogno all’identità, dall’adattamento alla realizzazione personale, dalla stabilità alla flessibilità. È sempre meno pensabile un’unica scala gerarchica valida per tutti: le traiettorie personali e professionali sono oggi più disordinate, discontinue, soggette a fattori culturali, generazionali e persino tecnologici.

Infine, le scienze psicologiche e sociali hanno nel tempo arricchito – e in parte superato – il modello originario. Diverse ricerche hanno messo in discussione la rigidità gerarchica proposta da Maslow, osservando come in realtà bisogni superiori possano emergere anche in condizioni di fragilità o instabilità.

Come scrive Pamela Rutledge su Psychology Today (2011), il bisogno di connessione – collocato da Maslow al terzo livello – è oggi riconosciuto come prerequisito fondamentale per il benessere, non un bisogno “successivo”. Le altre critiche emerse nel tempo, a partire da quelle relative all’impianto teorico e metodologico sono principalmente riassunte in:

- Mancanza di validazione empirica su larga scala: il modello si basa su osservazioni cliniche e non su dati generalizzabili;

- Assunzione di universalità: la gerarchia proposta da Maslow è fortemente influenzata da una visione occidentale, individualista e maschile del comportamento umano;

- Linearità e staticità: il modello presuppone una progressione sequenziale dei bisogni che mal si adatta alla complessità dell’esperienza umana reale, spesso dinamica, simultanea e ciclica;

- Ignora la variabilità soggettiva: le priorità possono cambiare in base al contesto, alla cultura, all’età, alla personalità, alla storia individuale.

Ecco perché negli ultimi decenni modelli alternativi e integrazioni contemporanee e numerosi studiosi hanno proposto riformulazioni e modelli integrativi, più adatti a leggere la complessità attuale.

Giusto per citarne alcuni tra i principali troviamo:

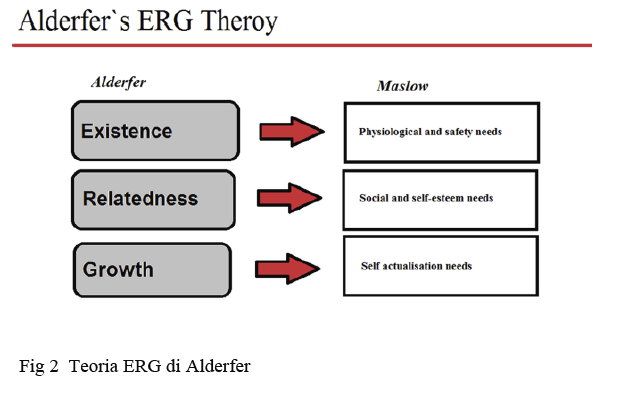

• Teoria ERG di Alderfer: sintetizza i bisogni in tre categorie – Esistenza, Relazione, Crescita – e introduce flessibilità: se un bisogno superiore viene frustrato, si può regredire a uno inferiore (principio di frustrazione-regressione);

• Teoria dell’autodeterminazione (Deci & Ryan): mette al centro autonomia, competenza e relazione come bisogni psicologici di base, con impatti diretti su motivazione, performance e benessere organizzativo;

• Matrice dei bisogni di Max-Neef: distingue tra bisogni fondamentali (universali) e modi diversi di soddisfarli (soddisfatori), sottolineando il peso del contesto culturale, politico, sociale e ambientale;

• Baumeister & Leary (1995): definiscono la connessione sociale come un bisogno primario per il funzionamento psicologico, alla pari della fame o del sonno;

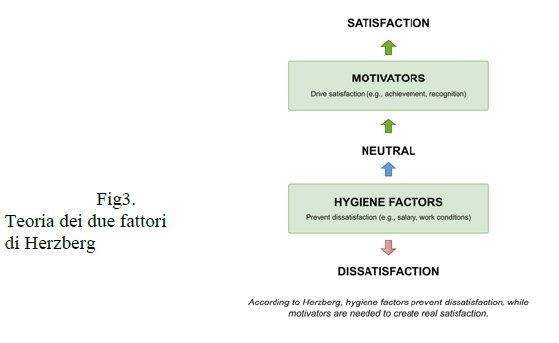

• Herzberg: con la sua teoria dei due fattori, distingue tra fattori igienici e motivanti, ponendo le basi per un approccio più articolato alla motivazione sul lavoro;

• Murray: propone un sistema più ampio e differenziato di bisogni psichici, riconoscendone la molteplicità e la coesistenza, anticipando la complessità motivazionale oggi riconosciuta.

È importante sottolineare che molti dei modelli qui citati non nascono come confutazione diretta della teoria di Maslow, ma come sviluppi autonomi e paralleli nel campo della motivazione. Modelli come la Teoria dell’Autodeterminazione di Deci & Ryan o la matrice di Max-Neef rispondono a domande diverse, in contesti storici e culturali differenti, pur condividendo l’obiettivo di comprendere i bisogni umani in modo più articolato e dinamico. In questo senso, più che essere “in contrasto” con Maslow, offrono chiavi di lettura complementari e, talvolta, più adatte a descrivere la complessità contemporanea.

5. Conclusioni: Oltre la piramide, una proposta per il mondo HSE

La piramide di Maslow non va abbandonata, ma solo attualizzata.

Il modello conserva un potenziale prezioso: è intuitivo, accessibile, parla un linguaggio vicino all’esperienza delle persone e aiuta a introdurre nei contesti organizzativi la complessità dei bisogni umani.

Non più solamente una scala da salire ma più una mappa da leggere, con spirito critico e apertura: una mappa che si integra, si contamina, si aggiorna.

Nel mondo HSE vale la pena conoscere e utilizzare Maslow perché:

• offre un linguaggio immediato per introdurre la complessità dei bisogni umani;

• permette di costruire modelli di comunicazione più efficaci;

• aiuta a ripensare il ruolo della motivazione nei programmi di prevenzione e leadership.

E per questo, nel mondo HSE ha ancora senso parlare di motivazione, di appartenenza, di autorealizzazione.

Non per idealismo, ma perché sicurezza significa molto di più che ridurre gli infortuni: significa costruire ambienti che tengano conto della realtà umana nella sua interezza, dalla fisiologia alla cultura, dal corpo alla mente, dalle regole ai legami.

In un’epoca in cui le organizzazioni si interrogano sempre più sul senso del lavoro, sul benessere reale e sulla sostenibilità umana, ripensare la motivazione alla base del comportamento sicuro diventa un imperativo.

Maslow, se attualizzato, può tornare ad essere un alleato.

Ma solo se lo togliamo dalla cornice del poster aziendale e lo restituiamo al dibattito scientifico e manageriale da cui è nato.

Riferimenti bibliografici e fonti visive

Fonti bibliografiche principali

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.

Maslow, A.H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper and Row.

Alderfer, C.P. (1969). An Empirical Test of a New Theory of Human Needs. Organizational Behavior and Human Performance, 4(2), 142–175.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.

Max-Neef, M. (1991). Human Scale Development: Conception, Application and Further Reflections. New York: Apex Press.

Baumeister, R.F., & Leary, M.R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B.B. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley & Sons.

Murray, H.A. (1938). Explorations in Personality. New York: Oxford University Press.

Rutledge, P. (2011). Maslow’s Hierarchy of Needs – Why It Still Matters. Psychology Today.

Fonti visive e rappresentazioni grafiche dei modelli

Fig.1 Teoria dei Bisogni Umani di Maslow Immagine di Lucas, via [Wikimedia Commons]

Fig.2 Teoria ERG di Alderfer Immagine via [Wikimedia Commons]

Fig.3 Teoria dei due fattori – Herzberg Immagine via [Wikimedia Commons]

Fonti: Puntosicuro.it, Veronica Bonanomi (RSPP, formatrice e consulente di strategia organizzativa)